こんにちは、オイジーです。

「ワインが飲みたい」

といっても、オープナーがないと開けられないし

「おいしく飲みたい」

と思ってもグラスがなければありつけません。

そんなワイングッズをまとめてみました。

Amazonプライムデーや、ブラックフライデー、楽天スーパーセールの時などにまとめ買いするなど

ご参考にしてみてください。

モール毎、時期ごとに最安値が違いますので、色々見比べてみてください。

ワインを開ける道具

まずはワインにありつくための道具を紹介していこうと思います。

CORKAS ワインオープナー(ソムリエナイフ)

まずは、価格帯の安いオープナーです。

CORKASというブランドですが、「1000円以下」で、「スムーズなダブルアクション」で抜くことができます。

ダブルアクションとは、栓を引き抜くときに、2段階で引き上げられるということです。

時折1回で引き抜き切らず、無理やり引き抜いてコルクが折れてしまったご経験はありませんか?

そういう時にこのダブルアクション型だと引き抜ききらなかったときにもう一度上部で引っ掛けて引き上げることができるので折れることがなくなります。

長いコルクでも引き抜きやすくなります。

で、これが安物だと錆び付いたりするんですが、これは1,000円以下でステンレスなので、錆びることなくスムーズな使用ができるので気に入ってます。

シャトーラギオール ワインオープナー(ソムリエナイフ)

そしてこちらがオイジーの愛するシャトーラギオールのソムリエナイフです。

こちらは高価格帯ですが、間違いなくそれだけの価値があります。

まずは持った時の「質感」が違います。

ズシっとくるのに重くない。

持った瞬間、なぜか持ちやすいバランスが取れる重心。

水牛のツノで出来た胴のツルツヤ感。

ダブルアクションですが、シンプルな機構ゆえ頑丈。

スクリューの差し込んだ時の滑らかさ。何より気に入っているのが、

「刃先の切れ味」

刃全体を使って切るのではなく、刃先を立てた状態でスムーズに切れるのはラギオールの特徴だと思います。

キャップシールが綺麗に残るので、抜いたコルクの置き台にすることもできます。

そしてこれは個人的なものかもしれませんが⋯なぜか、無くしても毎回必ず見つかる謎の「強運」。

どこやったかな〜⋯と思ってもいつの間にか手元に舞い戻ってきてくれるんです。

そして特筆すべき耐久性。オイジーはもう「12年」使ってますが、全く錆びつかず、どこもギシつかない。

まさに「精巧」というにふさわしい逸品。お高いですが、一生ものになること間違いなし。ワインにハマったらぜひ一度手に取ってみてほしいアイテムです。

オイジーのは↑のブラックですが、色も各色あるので、お好みのものが選べます。

少しお値段は張りますが、楽天だと名入れも可能なようです。

ワインを塞ぐ道具。

開けたら塞ぐ、これは必ず必要な所作ですよね。

そんな塞ぐためのアイテムをご紹介します。

使い勝手抜群なシリコンキャップ

こちらのシリコンキャップはワインのボトル口より狭く設計されています。そのためピッチリ締まり、なんと逆さまにしても漏れないので横置きも可能。

コルク逆指しよりも高さを抑えられるので、長いアルザスボトルも斜めでしか入らない場合、立てて入れられるようになります。

詳しくはこちらの記事にて解説をしています。

シャンパンストッパー

定番ですが、両サイドからガチっとホールドできるタイプはおすすめです。

手のひらで押し込みながら、ストッパーを止める。で簡単に使用できます。

コラヴァン Timelessシリーズ

ニードル(針)を指し、コルクを抜かずにニードル経由でワインを注ぐという画期的なアイテムがコラヴァンです。

ワインを抜いた分はアルゴンガスを注入するので、ワインを注いだ後でも酸化がしづらくなります。

経費はかかるので、高級ワインなどをゆっくり楽しみたい、グラスで提供したいというときにおすすめです。

楽天だと公式ストアがあるので安心です。

3と6がありますが、機能はほぼ同じようです。

コラヴァン エアレーター (Timeless用)

コラヴァンと相性が良いのがこちらのエアレーターです。つけるだけでデキャンタージュができます。ただシャワーのように、かなり強制的に酸素と接触させるので、使うワインは選びそうです。

コラヴァン Pivotシリーズ

こちらは栓を一度抜き、専用のキャップを使用して使うようのコラヴァンです。

ニードルよりも酸素との接触は発生しますが、安価です。

コラヴァン アルゴンガス

コラヴァンの肝となるアルゴンガスのカートリッジです。

こちらはTimeless、Povotシリーズ共用です。

コラヴァン Sparkling

スパークリング用のコラヴァンです。

スティル用とは本体も、キャップ(ストッパー)も、ガスも違うのでご注意ください。

ワインを飲む道具

ワインを飲むもの、そう「グラス」です。

しかしグラスを紹介しようと思うと、それこそ星の数ほどになってしまうので、

オイジーのオススメに絞ってご紹介しようと思います。

グラスは特にモール毎、本数ごとに価格が大きく変わりますので、その時々で最適な購入先をお選びいただくのがお得に買うコツです。

贈り物などにもおすすめです。

木村硝子店 ピッコロ 10oz

デイリーユースにおすすめしたいのがこちらのグラスです。

とある試飲会で出会ったのですが、ボルドー型とブルゴーニュ型のちょうど中間ぐらいの形で

どのスタイルのワインとも相性が良いです。

小ぶりで足が長くないので、場所も取りづらく扱いやすく

初心者の方にもオススメです。

またワインだけでなく、スパークリングワインや、ビール、日本酒などとも相性が良く万能です。

シュピゲラウ ヴィノグランデ ブルゴーニュ

オイジーが最も日常使いをするのがこのグラスです。

ブルゴーニュ型といって、液面が横に大きく広がるような構造になっているため

「酸素との接触が多い」

のが特徴です。

酸素との接触が多いほど、ワインは香りを開き、持てる力の全てを出し切ろうとします。そのためポテンシャルを測る、という仕事をしながら飲むオイジーにとっては都合が良いのです。

また液体を薄く広げられるの、正確な色味の観察にも役立ちます。(色味は雄弁なので…)

正直、泡もボルドーも全てブルゴーニュグラスでテイスティングしています。本来であればそれぞれに適したグラスを使った方が

「美味しくは飲めるはず」

なのですが、ワインを言葉にする仕事をするにはブルゴーニュ型が適したグラスだと思います。

ブルゴーニュワインをボルドーグラスで飲むと酸素との接触が足りない、と思うのですが

反対にボルドーワインをブルゴーニュグラスで飲むのは違和感はありません。澱がある場合は広がりやすいので注意が必要ですが。

泡に関してはかえって香りの広がりは良いと思います。泡が発散気味になってしまうという意味ではやはりフルート型の方が、集中させてくれます。

なので、「どれか一つで使いまわすならブルゴーニュ型がおすすめ」です。

またマシンメイド(機会吹き)という「工場で機械が大量に同じ形で作るグラス」なので、

マウスブロー(口吹き)という「職人さんが一本ずつ息を吹いて作る」に比べると「厚みがある」のですが、日々ハードに使う場合は

「割れづらい」

のでお勧めです。

そして最後にもう一つおすすめの理由が、

「手をグラスの中に突っ込んで洗える」ので、

「グラス専用のスポンジを用意しなくていい」という

ズボラ人間にとっては、とてもありがたいグラスなのです。

リーデル ヴィノムシリーズ

「ワイングラスといえばリーデル」

というのはもはや常識ではありますが、その中でもマシンメイドのヴィノムシリーズです。

シュピゲラウでも書いた通り、どれか一つで済ませるならブルゴーニュグラスをおすすめしていますが、お好みのワインに合わせて、形を選んでいただくのももちろんおすすめです。

比較すれば「酸素とワインの関係」を最も楽しめるのがワイングラスです。

リーデル ソムリエシリーズ

最高のワインを飲むには、最高のグラスを。

グラスがワインを何段階も上質なものにするというのが実感できるのがこの「ソムリエシリーズ」

なんとといっても特徴は職人によるマウスブロー(口吹き)ならではの薄さ。

少し大げさかもしれませんが、

「もはやグラスの存在を感じない」とすら思えるのがこのソムリエシリーズです。

口当たりが味わいに与える影響の大きさを感じることができます。

またこの形が香りを最大限、高めてくれます。

このクラスのワインを飲むなら流石にオイジーも、泡はフルートグラスで、ボルドーはボルドーグラスで飲みたいなと思います。

グラスを洗う道具

グラスを使ったら、洗わねばなりません。

ということで、こちらのではグラスを洗うグッズをご紹介します。

ゴッシュ カップクリーン

グラス洗いの定番がこちらの「ゴッシュ カップクリーン」です。

U字型になっているので、コップのフチをゴシゴシ洗えるので飲食店では定番のアイテムです。

大小ありますので、グラスのサイズに合わせてお使いください。

Taspook 鋳鉄クリーナーブラシ

これはちょっと衝撃的な製品かもしれません。

リング状のステンレスがチェーンのように繋がった布巾のような形をした「ブラシ」です。

「おいおいオイジー、鉄製のチェーンでグラスを洗うなんて気でも触れちまったのか?」

と思われるかもしれません。

でも、いちいちU字のコップ洗い出すの面倒じゃないですか? デキャンタなんかそれでも奥まで届かないですよね?

そんな時に出会ったのがこいつです。元々キャンプの鉄フライパンを洗いたく購入したのですが、口コミを見てると

「手の届かないものでも、洗剤と一緒に入れて、振れば洗える」

ということで恐る恐るグラスに入れてフリフリしてみると…

「あらやだ、ピッカピカじゃない!」

とびっくりしたのです。

見た感じ傷もついておりません。

口元を普通のスポンジで洗って、手の届かない奥の方はこいつでフリフリ…

ズボラなオイジーはすっかりこの方法が気に入ってしまいました。

とはいえ、鉄ですので必ず

「ご自身の安いグラスなどで試して、問題ないと思ってから高級グラスやデキャンタを洗うのに使用してください。」

傷がついたじゃないか、どうしてくれるんだ、と言われても補償はできないので…

グラスを拭く道具

グラスを洗ったら拭かねばなりません。

放置しておくと水垢になってしまい、せっかくのテーブルを台無しにしてしまいます。

バーディサプライ グラスタオル

グラスタオルと言っても色々ありますよね。

オイジーも久々にこの業界に戻ってきて、良いグラスタオルを探すのに苦労していたので、インスタで聞いたところ、とあるインポーターさんが教えてくれました。

ちなみにそのインポーターさんは普段ワインバーに立ち、実際に使用して気に入ったとのことだったので仕入れて使ってみたところ…めちゃくちゃ良い!

まず「毛羽落ちがない。」これに尽きます。安い布巾で拭くと、水滴は取れるもののタオルの毛が取れてグラスについてしまうんですが、これがほぼ無い。

そして「拭き心地が良い。」キュキュッとグリップが良いので拭きやすいです。しかし力を入れすぎるとグラスの脚を追ってしまうので、適度に力を抜きながら拭きましょうね。

そして、「若干分厚い」ため多くのグラスを拭ける。これは飲食店さんには嬉しいポイントです。

最後に「薄いグレー」であるということ。

こういうグラス拭きというのはたいてい真っ白のものが多いんですが、使っているうちに汚れが落ちずに色づいてきてしまうんですよね。

なので、汚れが目立ちづらい薄いグレーは「結果として長く使える」し、「お客様の目に入るところで使っていても不潔に見えづらい」というのは飲食店にも嬉しいポイントかと思います。

オイジーはMサイズを使用して十分な大きさですが、大きいグラスを頻繁に拭く方はLサイズの方がいいかもしれません。ご用途に合わせてお使いください。

ちなみに付属品のミニタオル、眼鏡拭きとしてめちゃくちゃ使いやすく、重宝しています。

グラスをしまう道具

グラスを綺麗にしたらかける場所が必要です。

食器棚も良いですが、グラスハンガーは逆さまにして水も切れるし、省スペースでおすすめです。

山崎実業 tower グラスハンガー

最近はこういうちょっとしたキッチン周りのグッズはなんでもtowerでそろえてしまうオイジーです。

オイジー自身はDIYで自作したグラスハンガーを使用しているのですが(いつか造り方を公開したいと思っています。)

やはり時間も工具も必要なので、信頼のおけるtowerシリーズのグラスハンガーをお勧めします。

やはりtowerシリーズは造りがしっかりしているし、オシャレで部屋に馴染むのが良いですよね。

ワインを保管する道具

ワインを買ったら、保管する場所が必要です。

涼しい時期なら常温でもいいかもしれませんが、やはりピュアな味わいを守る、ちゃんと熟成させるならワインセラーは必須です。

セラーも山ほどあるので、実際に使用しているものと、オススメポイントがあるものを紹介します。

アイリスオーヤマ ペルチェ式 18本

まさかオイジーがアイリスオーヤマを使っているとは驚きの方もいるかもしれません。

実はこれ2021年にふるさと納税で購入したのです。ですからもう4年以上使っている訳ですが、実際に使ってオススメできると思ったから、紹介しております。

メリット

まず「安い」。さすが大手家電メーカーです。

そして「省スペース」。横幅も高さも最低限なので入門用にはピッタリです。

そしてなにより「立てられる」。オイジーは開けたワインを何日間かかけてテイスティングします。そのため立てておきたい。変化を楽しみたいんですね。

また、一日で一本飲みきれない方にとっては死活問題だったりします。

でこのペルチェ式なら、後に本格的なコンプレッサー式のものを買っても「開けたワイン用としても再活用できる」というわけなんです。

意外と中の仕切りを取り出せず、横置きのみというセラーは多いです。

デメリット

ペルチェ式のデメリットは「出力が低い」ことです。

というわけで、実際どれくらい冷えるものなのか、温度計を入れっぱなしにしてデータを取ってみました。

この記事を書いている11月のデータです。

理想は12~14度なので、最高が14.4℃、最低が11.6℃というのはかなり良い感じです。一日の中で温度差があるのは気になりますが、まあペルチェ式なら及第点でしょう。

長期熟成で高級ワインを寝かすなら、やはり安定して出力も大きいコンプレッサー式が欲しいところですが、エントリーとしては十分です。

では問題の夏場はというと…

こちらが8月のデータです。

最高が23.3℃、最低が15℃というのは夏場は厳しいです。

でも正直思ったよりは悪くない。それなりにSO2(亜硫酸)を使っているワインなら正直いけないこともありません。

でもしかし、飲みたいのはピュアなワイン。ということで夏場を乗り越えるために工夫を考えてみましょう。

・保冷剤を毎日入れ替える

・できるだけ開け閉めしない。

・できるだけ内部に液体を入れておく。

(ワインでなくても、料理酒やめんつゆなどを入れて、できるだけ空間を小さくします。)

・セラーをできるだけ部屋の涼しく、日光の当たらないところに置く

・そもそもSO2(亜硫酸)を使っているワインは夏場は避ける。

・あるいは夏場のみ野菜室などに避難する。(長期保管は低温劣化の可能性あり)

これらを取り入れれば、ペルチェ式でもなんとか夏場を乗り越えられるはずです。

理想はコンプレッサー式ですが、なかなかそうもいかない方はぜひ検討してみてください!

ふるさと納税はこちら。

ちなみにオイジーのオススメの保冷剤はこれです。

血液輸送用で小スペース、普通の保冷剤に比べて、ワインを入れるスペースを最大限確保できます。

タオルに包んで、セラー上部に入れると良いでしょう。こちらの記事でもこの保冷剤の良さを開設しています。

さくら製作所 ワインセラー SA38-B

こちらは実際に使っているわけではないですが、オイジーの考える家庭用の理想のセラーです。

このセラーのいいところは

・縦置きできる!(開けたワインを立てて保管できる)

・2温度帯に分けられる。(白と赤、ナチュラルワインとそれ以外、など用途によって切り替えられる)

・ぴったり壁付できる。(背面放熱スペース必要なし)

・0度まで設定できるので余力がある。

・おしゃれ!

・スリム!(横幅39cm)

欲を言えば、真冬に冷え過ぎないようにヒーター機能さえあれば完璧でしたが、十分でしょう!

個人的にはかなり理想的なセラーだと思っています。

で、そのセラーの温度本当は何度なの?を確かめる道具

皆様はこんな不安になったことはありませんか?

「本当のセラーの温度って設定温度になってるの?」

実際、オイジーはセラーの温度計はそこまで信用しておりません。なぜか?

それは冷気は下に溜まるからです。

セラーの上部と下部で温度は全然違うのです。それなのに庫内温度計はひとつ。どこにセンサーが付いているかはわかりませんが、とにかく自分で好きなところに置き換えて、温度を測る必要がある、と考えています。

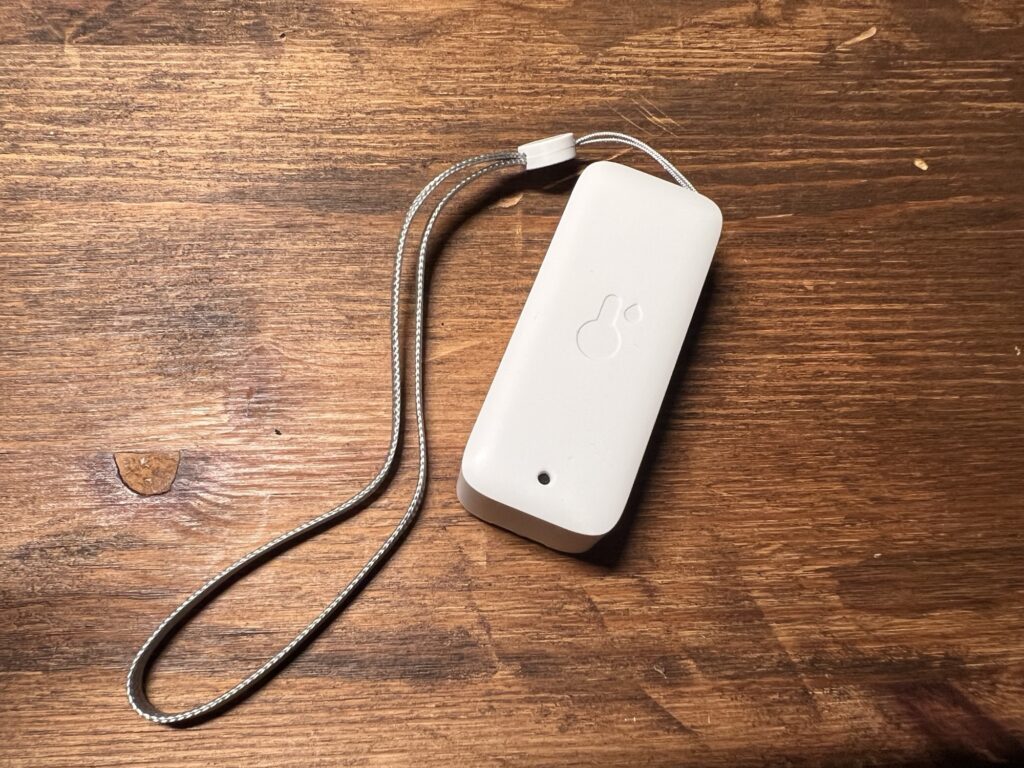

スイッチボット 防水湿温度計

この温度計は非常に優れものです。なぜか?それは⋯

・防水なので湿度高いセラーの中でも壊れない(外での雨風に耐えられるように設計されている)

・湿度も測れる!

・液晶が付いていないので、壊れずらい

・Bluetoothでデータを飛ばし、スマホで確認できるので、確認のためにいちいちセラーを開け閉めしなくていい

・安い!(1,000円台)

・湿度も測れる

・アプリが見やすい(グラフデータにしてくれる)

・エクセル形式でデータをエクスポートできる

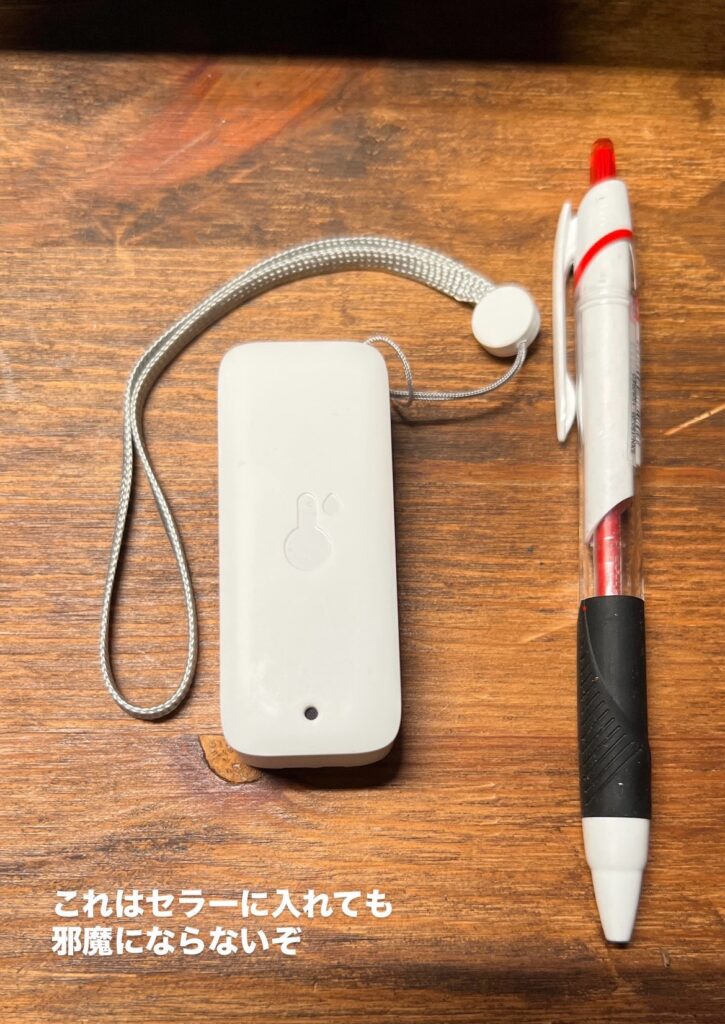

・めちゃ小さいので邪魔にならない(テープで上部などに貼り付けることも可能)

ね? いいでしょ? まるでセラーに入れるために開発されたかのようです。

ちなみにアプリの画面はこんな感じです。なにを隠そう、アイリスオーヤマでひと夏温度を測ったのはこちらのアイテムです。

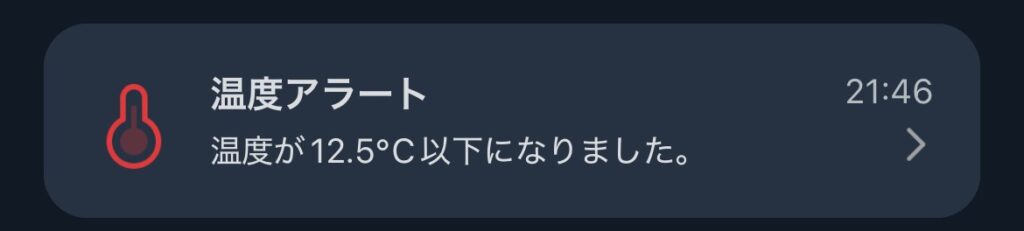

スイッチボット ハブ2

そしてこのスイッチボットの防水湿温度計をさらに素晴らしいものにしてくれるのがこちらの「ハブ2」です。なんと⋯

「家の外にいても、指定した温度を超えたら通知で教えてくれる」

という神機能付きなんです。

ちなみに設定画面はこのような感じです。

温度の範囲を指定し、その範囲を出るとアラームが来るという設定の仕方です。

ちなみにこの「ハブ2」は家の家電をなんでもスマートホーム化してしまうのが本業なので、エアコンを外にいる時に稼働させたり、テレビをスマホで操作したりと、セラーの温度通知以外にも役立ちまくりなので、ぜひ奥様を説得する必要がある方はご参考くださいませ。

ワインのラベルを保管する道具

「今日飲んだワインは…めちゃくちゃ旨かったな」

「感動するワインだった…」

「このラベル、すごく好みだ…でも取っておくには瓶が邪魔だな…」

という時って、

「ラベルだけを剥がして取っておきたい」

って思いますよね。

そんなときに活躍するアイテムを紹介します。

WINEX ワインラベルレコーダー ZW500NS

ラベルレコーダーといえばこれ!というくらい定番です。

ラベルの上から貼って、よくこすって圧着させてから剥がすタイプのレコーダーです。裏面にはワインの詳細メモも記入することができます。

使い勝手は良いですが、ラベルの糊が強いと剥がしづらいこともあります。

WINEX ラベルメモリーバインダー

そのラベルレコーダーをバインダーで綴じれるのがこれ!

せっかく綺麗に剥がせたら、綺麗に保管しておきたいですよね。

色も豊富なのでお好みやワインのタイプ別にも分けられます。

オイジー流 ワインラベルの保管グッズ

こちらはオイジー流のラベル保管グッズです。

やり方の方はこちらの記事で詳しく解説していますので、ご参考ください。

家にあるものだけでできるのですが、あるとより綺麗に保管できるよ!というアイテムたちです。

パール金属 計量カップ 500ml CC–1053

オイジー流は「お湯」と「水」を黄金比で計量するのが肝ですので、計量カップはあると便利です。

PHILTON 耐熱ミトン

ボトルが熱くなるので、耐熱で、滑らない手袋があるとなお良しです。

オルファ(OLFA) M厚型 カッター 万能 M厚型 203B 刃厚 0.45ミリ

意外とカッターによって、剥がしやすさが全然違います。

スケッチブックN A4判 #57-336

剥がしたラベルを貼るのに適した切り取れるスケッチブックです。

貼り直しができるツルスベの画用紙って、あんまりないんですよね。

キングジム クリアファイル レザフェス 合皮 20ポケット A4タテ ブラウン 1931LF-BR

最後に、ラベルを貼った画用紙をしまうのに、ピッタシで高級感のあるファイルをご紹介します。

飲食店のワインリストにもピッタシです。

ワインを持ち運ぶ道具

続いて、ワインを持ち運ぶ道具です。

ワイン会への持ち込みや、ショップで購入した帰り道。ワインがダメージを受けやすいのは「ここ」なんです。

温度管理や遮光に焦点を当ててチョイスしています。

ル・クルーゼ アイスクーラースリープ WA126

もはや定番のル・クルーゼですね。保冷バッグごと冷凍庫で冷やせます。遮光もできます。隠れるのでブラインドなんかでも使用できて良いです。

ワインバッグ

2本入りのワインバッグです。保冷バッグですので保冷剤を入れて使用するタイプです。遮光もできます。

中の仕切りが稼働式なので、ボトルの形に合わせて移動できたり、オープナーが格納できたり、ワイン専用に作られてるだけあって、考えられた構造です。

TOURIT 保冷リュック

オイジーがおすすめする保冷リュックです。やっぱりワインは揺れで荒れます。

ワイン会は当日持っていくことも多いと思いますが、リュックタイプだとできるだけ揺らさず持ち運べるのが良いです。

ちなみにこちらの記事で熱心に解説しています。

保冷剤 クーラーショック

既出ですが、持ち運びにはやはりこの血液輸送に使うために開発されたクーラーショックがおすすめです。

薄くて、長時間持つ、それがクーラーショックです。Sサイズの複数使いがおすすめです。

こちらも記事で熱弁しております。

ちなみに真夏に持ち運ぶ際に気をつけたいのはこちら。肝は「冷気の流れ」です。

二日酔い対策のための道具

旨いワインでも、飲み過ぎれば二日酔いに。

なので、もちろん飲み過ぎないが一番の対策ですが、実は結構サプリも効くものです。

SUPALIV スパリブ

医師、医学博士の方が開発したスパリブ。酒屋仲間でも愛用者が多く、実際に効果があるとよく効くのがこちらです。

よいときOne

スパリブと並んで評判がいいのがこのよいときOne。

キューピーが作っている酢酸菌をベースにしたサプリで、大手メーカーの安心感もあります。

コスパを求めるなら⋯DHC 持続型ビタミンサプリ

コスパを求めるなら、こちらもありかもしれません。

あくまでオイジーの独自研究によるものですが、よろしければこの記事を読んだ上でご検討いただいた方がいいと思います。

ワインを長く楽しむために⋯口内衛生を維持する道具

全ワイン好きに伝えたいのが「口内衛生の維持の重要性」です。

実はオイジーの奥さんは歯科衛生士でして、口内衛生について口酸っぱく言われてます。(守れないことも多いですが⋯)

特にワインが持つ強い酸は歯のエナメル質を溶かすリスクがあるし、タンニンなどによる着色はダメージが大きく、虫歯や歯周病予防をしっかりとしないと、健康にワインを長く楽しむということができません。

実はこのマガジンを立ち上げたのはこういうことを伝えたかったから、というのも大きいんです。

この章ではオイジーの妻推薦の「本気でする歯磨き」のグッズをご紹介します。

まずは普通の歯ブラシ

普通の歯ブラシといってもおすすめは2種類ありますので、お好みに合わせてご使用いただければと思います。

大人タフト20

嫁ジーによると

「ヘッドが小さくて、口が小さい人や女性向け。歯ブラシが上手に使えるなら細かいところまで磨けるから良い。」とのことです。

オイジー的には小回りが利いて磨きやすいな、と思う反面、小ぶりなので磨くのに時間がかかるな、という印象です。

タフト24

こちらは嫁ジーによると

「男性や口が大きい人向け。奥歯はヘッドがやや大きいので磨きにくい。」

とのことです。

オイジー的には、確かに奥歯は磨きずらいが、一回で磨ける範囲は大きいので時短になる、という印象です。

ソニッケアー プロテクトクリーン プレミアム

嫁ジーによると、「やっぱり電動歯ブラシは使った後の爽快感が違う。10年使っていまだ現役」ということで耐久性もなかなかの優れもののようです。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ

ソニッケアーシリーズの入門用なので、まずはコストを抑えて電動歯ブラシを使ってみたいという方にお勧めです。

丸型小型歯ブラシ ワンタフト Plaut

これは初めて使ったとき、衝撃的な歯ブラシでした。

通常の歯ブラシで磨いた後に使う、小さい丸型の歯ブラシなんですが、歯間や、歯肉との境目、そして何より奥歯の一番奥側が磨けるようになります。

むしろこれがないと奥歯の奥側はたぶん磨けないです。で、そこが歯周病の原因となるということのようです。

歯医者に行ったら磨けてない部分が色をついてわかりやすくなるやつ、ありますよね。奥歯の部分はいくらやっても磨けてなかったですが、これを導入してようやっと磨けるようになりました。

嫁ジーによると、「細かいところを磨く、歯並びが悪いところや奥歯の届きにくいところをこれで重点的に。」とのことです。

硬さは以下の4種類あるみたいですので、お好みで選んでみてください。

SS:スーパーソフト

S:ソフト

MS :ミディアムソフト

M :ミディアム

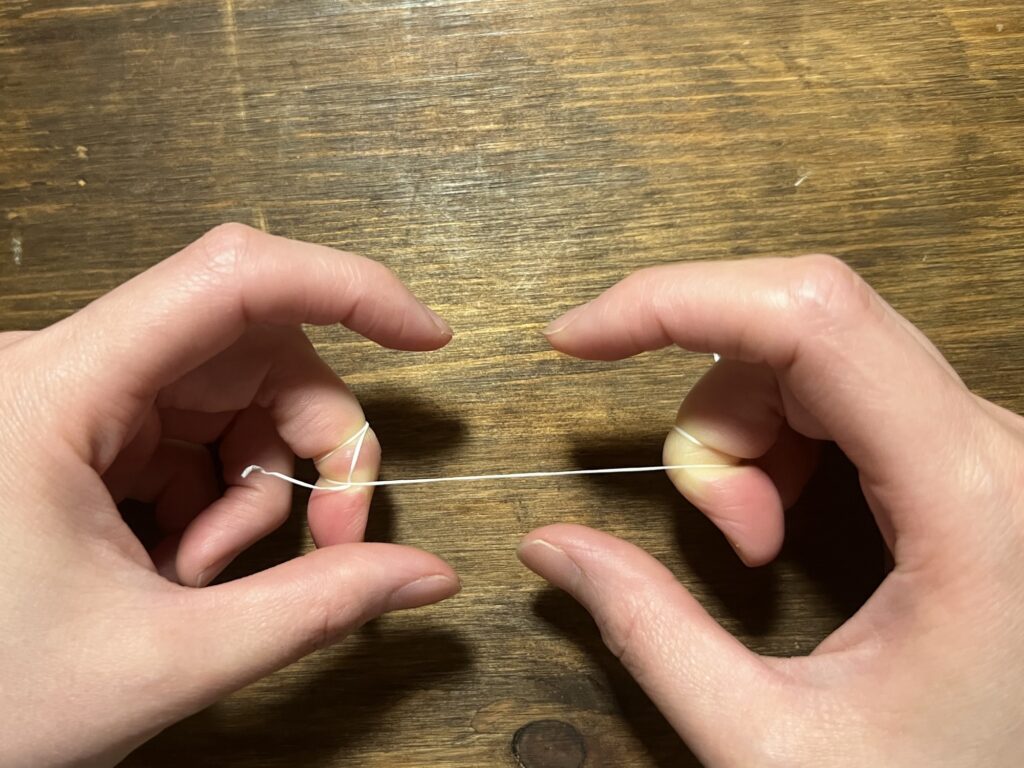

GC ルシェロ デンタルフロス

そして歯磨きで最も重要なのがフロスです。歯間の糸通しですね。

オイジーも歯医者で講習を受けてフロスの重要性を認識しました。本当にやった方がいいです。

一般的な柄のついたフロスもいいんですが、慣れるとこっちの糸だけのフロスの方が圧倒的にやりやすくコスパもいいです。

40cmほど出し、両手の中指に巻きつけて、歯の間に入れてゴシゴシしながら引き上げる。人の字のように両方の歯に沿ってフロスを通す⋯というやり方です。

以下は嫁ジーによるフロス講習です。

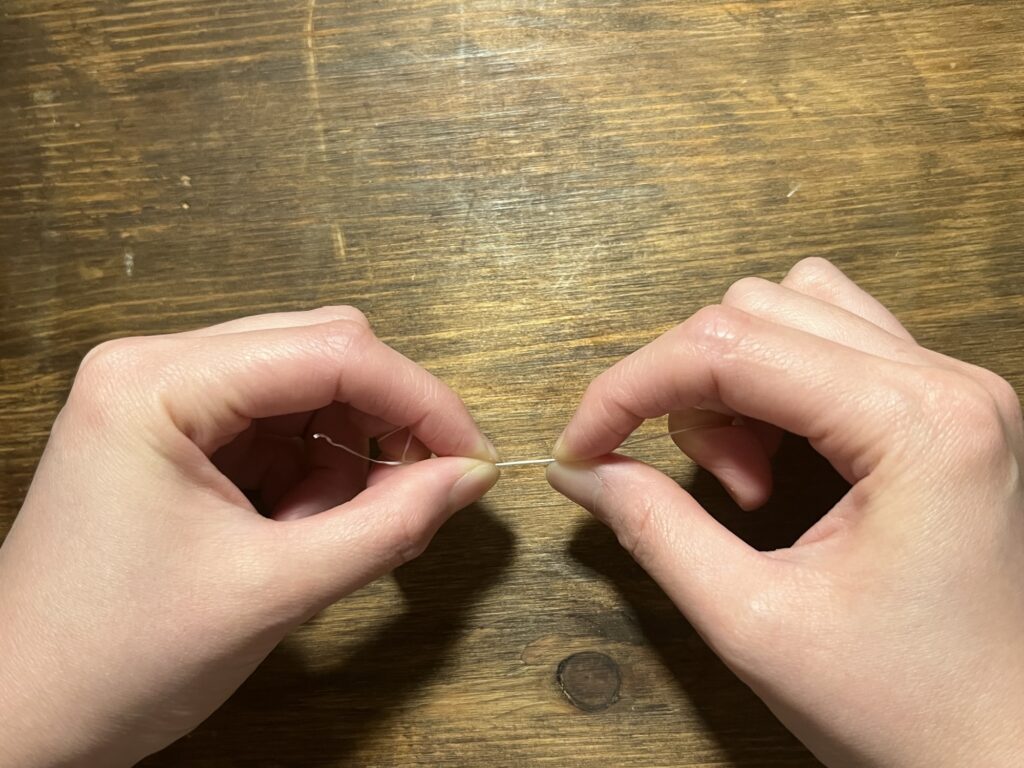

まずは40cmほど引き出したら、カットし、両手の中指に巻き付けます。

そのまま両手の人差し指で掴んで、歯の間に通してゴシゴシ…です!

ポイントは、歯の間だけではなく、僅かに歯肉と歯の間のにも「人の字」のように両方の歯に沿ってフロスを通す、ということです。

ちなみにこのワックスでコーティングされているので、フロス初心者の方でも糸が通しやすくおすすめです。ワインを飲んだら毎晩やりましょう。(オイジーも酔っ払うとできてないですが、頑張っていきましょう。)

NONIO ホワイトニングデンタルリンス

ワインのタンニンの着色の力ってのはすごいんで、微々たるものかもしれませんが、こういったもので歯磨きが終わった後にケアをするのは大事だと思います。

とはいえこれだけやってもあんまり意味ないんでしっかりと歯磨きをしてその上でこれを使うみたいな感じですね。

実際歯医者でホワイトニングをすることになるとその期間ワインが飲めないのでちゃんと予防をするのがいいと思います。

口内衛生について最後に一言。

これらはあくまで、自分でできる最低限のことをサポートしてくれる道具です。

どれだけやっても、定期的に歯医者にかかることが大事なんだということです。

「虫歯があるから歯医者に行く」ではなく、

「虫歯、歯周病を予防するために定期的に歯医者に行く」

という意識をぜひ持っていきましょう。

そのために予防歯科に力を入れている歯医者さんなどを見つけると良いとのことです。

長くワインを楽しむためにも、ぜひ気をつけていきましょう。

ワインセラーの停電対策の道具

ここまで対策されている方はあまりいないかもしれませんが⋯ぜひ一度考えてみてください。

セラーをお持ちの方に「強くオススメ」するのが、ポータブル電源の導入です。

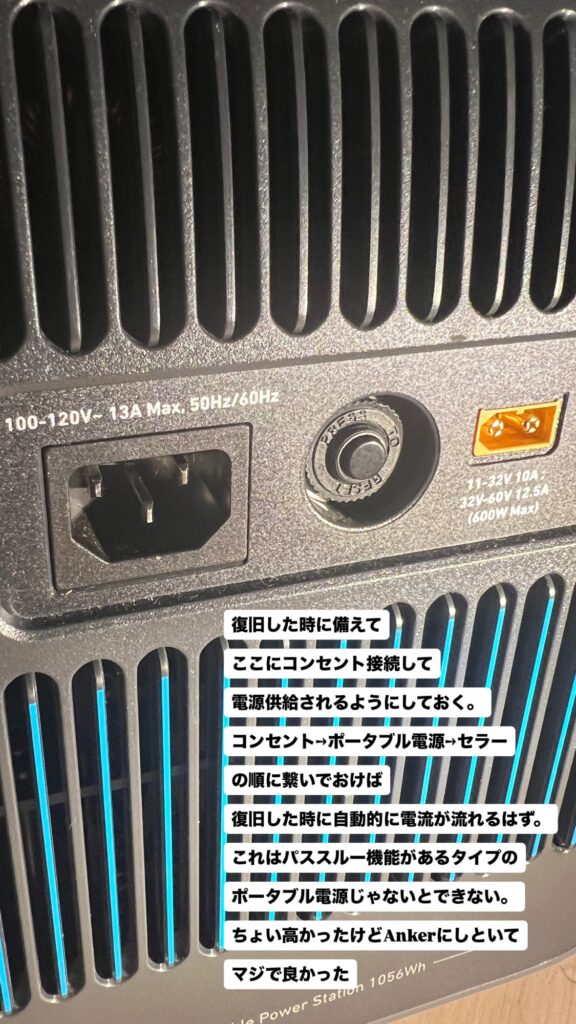

ポータブル電源をセラーとコンセントの間に経由させることによって、停電時における温度の上昇のリスクを軽減させることができます。

特に最近、日本の夏はまるでスコールのような大雨からの雷というケースが多発しています。

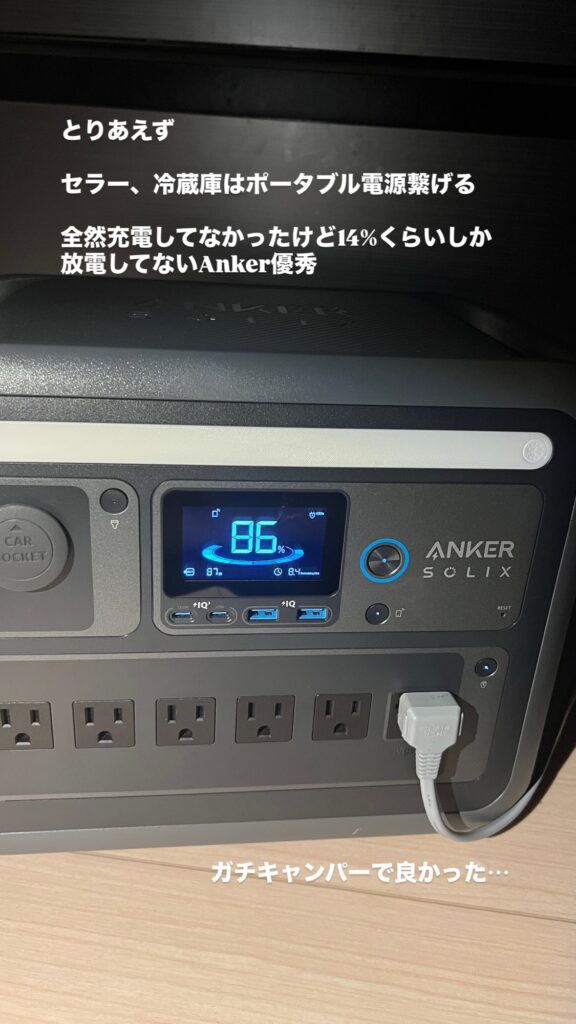

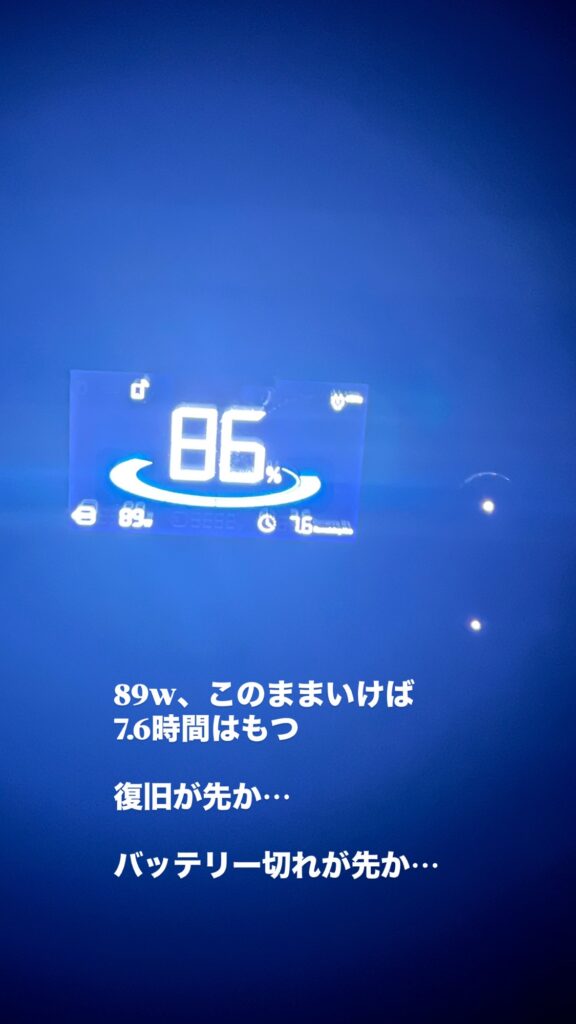

実際にこの夏、停電した時のオイジーの心模様をストーリーで上げていたのでご参考ください。

どうでしょう?この時はものの2〜3時間で復旧しましたが、

「真夏で温度上昇を続ける中」

「いつ復旧するかわからない」

というのは相当な精神的なストレスでした。これはおそらく高級ワインを自宅で保管されている方ほど感じられるところでしょう。

そのため対策を取るのは非常に大事だと思います。

ポータブル電源を導入しておけば、とりあえず停電しても、セラーが停止することを一時的に凌げます。

ポータブル電源の選び方

停電対策としてのポータブル電源の選び方は少し特殊ですので、簡単にまとめていこうと思います。

パススルー機能がついているか。

まずもっとも大事なのが、「パススルー機能がついているか」です。パススルーとは電化製品などの電気を使いながらポータブル電源に充電することをいいます。

このパススルーに対応していない製品では、充電中に電化製品などは使えません。充電と給電が同時で行われるなどで、バッテリーへの負担が大きくなるのです。

そのためもう一つ大事な機能があります。

UPS機能はついているか

UPSとは、無停電電源装置と言い、停電時などに電源がダウンしたときに、継続して電源を送れるようにするための装置です。これにより、通常時はUPS装置を通過してPCなどの出力機器に電気を供給します。

そして、このUPS機能は、バッテリーに負担をかけるものではありませんので、寿命の低下とはなりません。停電などの有事には、装置が電源が切れたことを装置が瞬時に検知します。

そして、自動で装置内のバッテリー側からPCなどの出力機器に電気を送ることになります。

十分な容量があるか

ポータブル電源といっても容量は様々です。あまりに容量が少ないと、小一時間も持たずに結局テンパることになります。

なので、少なくとも5〜6時間は持つぐらいの容量があるものをおすすめします。セラーの性能にもよりますが、およそ1000Wh以上のものがおすすめです。

廃棄時に誠実に回収するメーカーか

ポータブル電源の一番の問題は廃棄の時です。

基本はメーカー引き取りとなりますが、安いからといってよく知らないメーカーのものを買うと、いざ廃棄したいときに連絡が取れない、廃業しているなんて事態になりかねません。

なので、ポータブル電源においては特に信頼できるメーカーから買うというのが大事になってきます。

おすすめできるポータブル電源

以上を踏まえた上で、おすすめできるポータブル電源のメーカーを紹介していきます。

Jackery ジャクリ 1000

ポータブル電源の火付役のメーカーです。中華メーカーが多い中、ほぼ唯一と言って良いアメリカのメーカーなので、そういった意味でも安心感があります。

Eco Flow エコフロー DELTA3 1000 Air

今最も勢いのあるポータブル電源のメーカーです。販売量もかなり多いため、そういった意味でも安心感があると思います。

Anker アンカー Solix C1000

オイジーも愛用するAnkerのポータブル電源です。メーカーとしての対応もかなり良く、信頼できるメーカーだと思います。モバイルバッテリーなどでも実績が豊富です。

コモライフ 雷ガード付きタップ

もう一つおすすめしたいのがこの雷ガードです。ポータブル電源のコンセントにこの雷ガードをかますことによって、落雷による過電流からの故障を防ぎます。

随時更新します!

とりあえず書きたいことは書けたので、いったんここまでです。

また新たなアイテムを見つけたら随時更新しますので、インスタのストーリーなどで更新を報告いたします。

ではまた。

コメント